若い才能。

17世紀半ばのデルフトの少女を観て会場を出ると、下の方に人が大勢集まっている。前の方で話している人もいる。セミナーでもしているよう。この夏のこと。

下に降りて行った。「生きるための家」展というものをやっている。サブタイトルは、「次世代建築家による39の提案」。

これからの住宅についての提案を公募したそうだ。そこで優秀だとされた人たちの作品展である。集まっている人、若い人が多い。何やら、質疑応答が為されている模様。

最優秀賞を取った山田妙子の「家族の生きるための家 大柱と屋根のつくる、住むための濃度」。原寸大で造られている。

”住むための濃度”、何やら、解るような解らないようなタイトルである。作者の山田妙子、こう言っている。

<郊外の住宅地に家族3人で暮らすための家。柱と屋根・床が折り重なることにより、住むための濃度をもつ内部がつくられる>、と。

”住むための濃度”、そう言われても今ひとつ解らないが、それはいい。山田さんの作品、豪快だよ。なかなかいい。これからの若い人、威勢がよくなくちゃ。

その近くにこれがあった。竹田知行の「吹き抜けのある共同住宅」。

何層にも連なる、縦に長い作品である。

<都心に建つ単身者のための高層建築。一層ごとに各住人が暮らす。部屋の隅に細長い吹き抜けがあり、下階から上階まで緩くつながれる>、と説明にある。

さらに、<吹き抜けに近づくとパブリックな空間になる。吹き抜けから遠ざかるとプライベートな空間になる>、ということも。

佳作、審査員賞など、選ばれた39人の作品模型が並ぶ。若い才能の作が。

袁碩の「道が通り抜ける家」。

<道を生きる拠り所として考える>、<道を家の中に通してみる>、と作者の袁は言う。

家の中に道が通ったらどうなるか。困るんじゃないか、な。しかし、何やら深いぞ。でも、面白い。若い連中、不条理なんてこと考えなくていい。

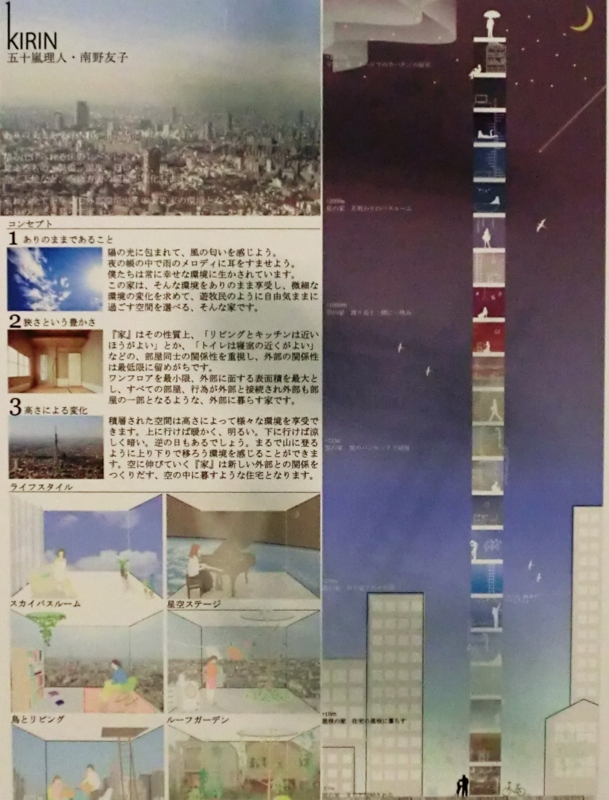

五十嵐理人・南野友子の「KIRIN」。

ずいぶん縦に長い作品である。ヘタしたらお月さまに届くんじゃないか、と思うほど。

その下の方。

こういう説明がついている。

この作品のコンセプトは、”ありのままであること”、”狭さという豊かさ”、”高さによる変化”、ということであるらしい。

それはそれとして、ホントに、お月さままで届いていた。

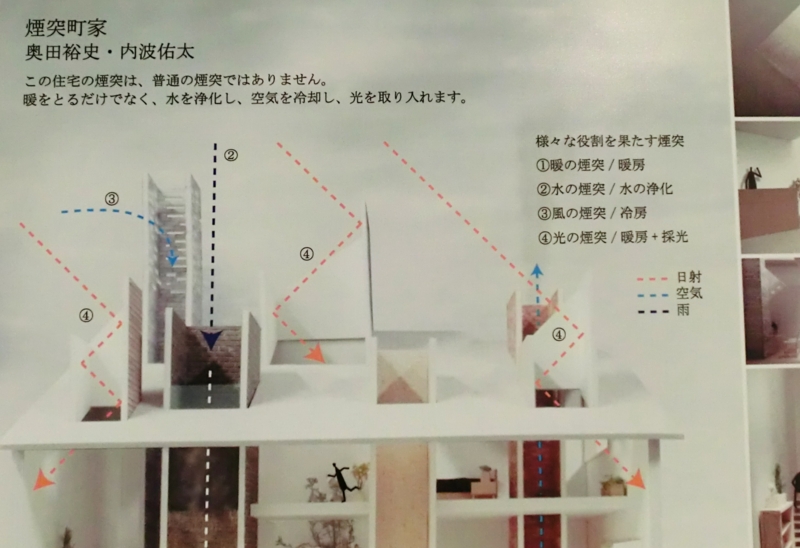

奥田裕史・内波佑太の「煙突町屋」。

成るほど、この煙突たち、いくつもの役割りを負わされているんだ。でも、何やら楽しそう。

これは解かりやすい。阪本尚朗・村口勇太・辺見英俊の「一本の大きな木の中に彫りながら棲む」、という作品。

面白い。しかし、住むにしろ、棲むにしろ、トイレはどこにあるんだ。胃を切り取っている私、それが大問題。トイレだけは作ってくれ。

それはそうとして、若い才能を見ることは心弾む。