病牀五輪(8) パシュートって興奮するな。

酔っぱらってキーを打っていると、その内知らず知らず眠ってしまう。一昨日がそうであった。

「渡部暁斗とドイツ3人組」あたりはまだいいが、森友文書の全国紙の一面比較、「改ざん」、「書き換え」になると、もう眠くて駆け足になっている。吉岡(早見堯)からのメールでは終わりの方、何が何やらよく分からない。

実は現在の北朝鮮と太平洋戦争前の日本との類似から、藤田嗣治の戦争画・≪神兵の救出到る≫についての美術評論家・早見堯の考察を紹介しようと思っていた。が、そのようなことはまったく記されていない。半分眠っていてころっと忘れていたものと思われる。

早見堯の評論については以前にも何度か紹介したことがあるが、改めて早見堯からの先日のメールの一部をコピペする。私のこの雑ブログとはまったく異なるアカデミック、かつハイブラウなものであるが、興味がおありの方もおられるであろうから。

<このあたりの、日本軍がスマトラ島のパレンパンに落下傘降下し、さらにジャワ島レンパンに電撃進攻してオランダ軍をあっという間に降伏させた1942年3月の様子を描いたのが、藤田嗣治の「神兵の救出到る」でした。

描いたのは日本の敗色濃厚な1944年でしたが。あのときで戦争やめとけばよかったのに、と、藤田は思いつつ描いたのかもしれません。

わたしは、2015年12月の藤田嗣治の東京国立近代美術館所蔵作品展示に際して、藤田嗣治の戦争画について書き、さらに、最近、もう少し整理したのをブログに投稿しました。

藤田嗣治「神兵の救出到る」—並置と引用

戦前の日本は、今の、北朝鮮と似たような状況だったのだと思います。

戦前の日本の軍部よりも、今の北朝鮮金王朝の方が用意周到では>。コピペ、長くなりすぎちゃったな。

トランプによるティラーソンの解任云々も宙ぶらりんであるが、これはもうどうでもいいとする。

昨日は遅く大分酔って帰ったので、どうせ途中で眠ってしまうからと初めっからブログお休みとした。

さて、ところで、羽生結弦、小平奈緒と続いたピョンチャン五輪の金メダル、あとひとつお約束というものがあった。

スケート女子パシュートである。これは日本が強い。

2月21日夜9時すぎ、オランダとの間で決勝戦が行われた。

オランダとの決勝戦はお約束である。

ところが、この2日前、準々決勝での日本、ヒヤッとする場面があった。スタート直後、先頭の高木美帆がスピードを緩め後ろを振り向いた。アレッ、フライングでもしたかなと思ったがそうではなかった。2番手の佐藤綾乃がスタートに失敗したらしい。

解説をしていた青柳徹、「私は心臓が止まるかと思いましたよ」という言葉を2、3度発していた。確か相手は中国であった。1、2秒のロスはあったであろうが、それは十分取り戻し、準決勝、決勝と歩を進めてきた。

決勝に臨む日本の3選手。

先頭はエースの高木美帆、2番手は佐藤綾乃、しんがりは高木美帆のオネーちゃん・郄木菜那。

スタート。

日本は高木美帆が引っぱる。

オランダはピョンチャン五輪のメダリストを3人そろえてきた。

個の力でオランダに対抗できるのは高木美帆のみ。

1周目、日本がリードを奪う。

パシュート女子、1周400メートルのリンクを6周する。

日本は、エースの高木美帆に2度先頭を取らせる。勝負の半分以上を高木美帆に負わせている。名伯楽・オランダ人コーチ、そういう戦略をとった。

3周目、オランダが逆転リードする。

4周目、まだオランダがリード。

5周目、日本が再逆転した。

6周目ゴール、シャッターを切るのが遅れてしまった。

日本はゴールを駆け抜けている。オランダは未だ。

日本、勝った。

日本、オランダに1.58秒の差をつけ優勝した。

日本、3選手の間隔、ギリギリ極限までである。

パシュート、4人の選手で戦っている。

日本の場合、高木美帆と菜那の姉妹は常に出場であるが、あとひとりは佐藤綾乃と菊池彩花を交互に使っている。体力温存である。決勝では佐藤綾乃が出ていたが、準決勝では菊池彩花が出ていた。

つまり、日本女子パシュートチーム、4人組なんだ。

右から高木美帆、次いでオネーちゃんの郄木菜那、佐藤綾乃、そして菊池彩花。

女子パシュートの最終結果。

なお、男子パシュートは、優勝ノルウェー、2位韓国。日本は確か6位であった。

優勝した日本女子パシュートの4人。

おそらく次の北京五輪の時には、一番若い佐藤綾乃がエースとなっているのではあるまいか。

表彰式での4人。

嬉しそう。

スケートパシュート決勝があった日、2月21日の朝。

夜中でもテレビをつけ、イヤホンもつけて眠っていたようだ。

いきなり、金子兜太が死んだ、というようなことを聴いたような気がして目が覚めた。

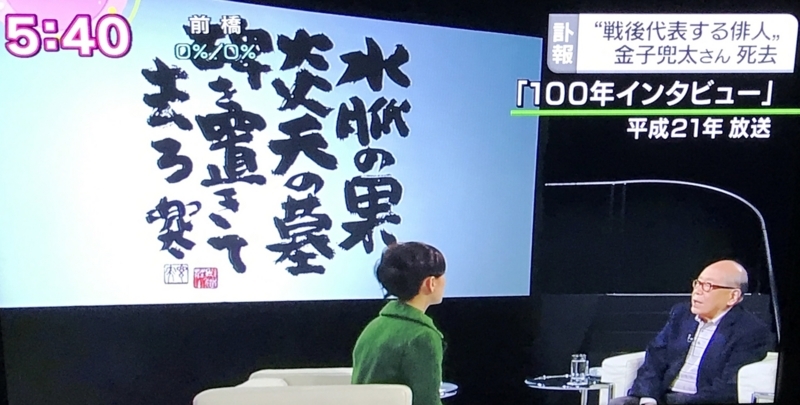

NHKの画面、朝5時40分となっている。

水脈の果炎天の墓碑を置きて去る 兜太

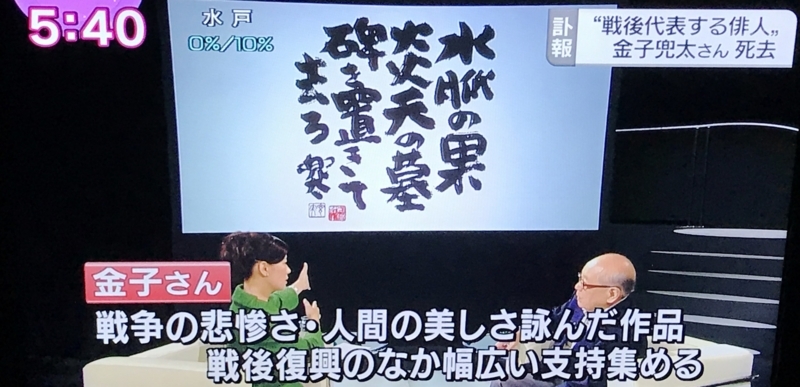

トラック島で生きのびた金子兜太がトラック島を去る時の句である。

この句について金子兜太、こう記している。

<この句を書いたとき、思いは純粋な自己犠牲的なものであったはずです。しかし実際の私の行動は、自己本位であったと思う。かすかにその悔りを残しています>(金子兜太『悩むことはない』、2011年 文藝春秋刊)。

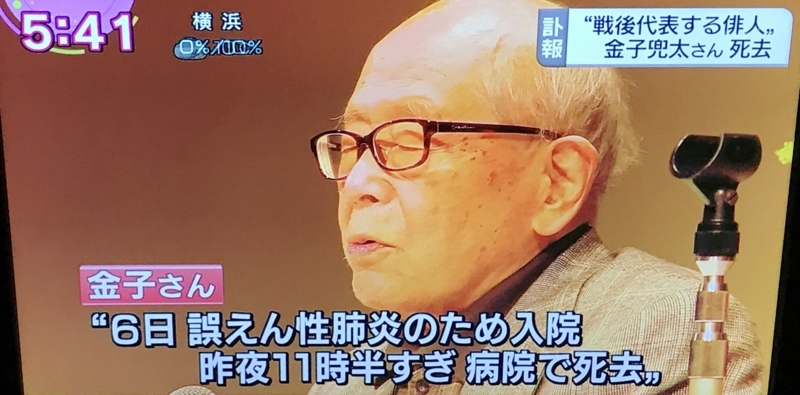

金子兜太、享年98。

十分生きた。