北泰紀行(17) ジャン・コクトー。

<これらのデッサンとこれらのノートは、1928年12月16日から1929年4月に至る期間、サン・クルー療養院に入院中のものだ。それは全部、世の阿片喫煙者、病人たち、書くことの唯一の言訳、著作が招く未知の友人たちに捧げられる>。

詩人にしろ小説家にしろ、洋の東西を問わず、絵を描く人は多い。

ヘンリー・ミラーは多くの魅力的な水彩画を残しているし、アジア人として初のノーベル文学賞を受けた、タゴールの深い色彩を用いた絵も忘れ難い。昨日芥川賞の発表があったので、つけ加えると、池田満寿夫や赤瀬川原平は、絵描きが芥川賞作家になった逆のケース。しかし、表現手段は異なっても、モノを創りだすことは同じ。センスの問題なんだから。彼らふたりを持ちだして、ヘンリー・ミラーやタゴールには失礼ながら。

その点、大詩人、ジャン・コクトーなら失礼にはあたらない。

ゴールデン・トライアングルに行き、「ハウス オブ オピウム(阿片博物館)」に触れたのだから、ジャン・コクトーに触れないワケにはいかない。『OPIUM』という書を著わしているコクトーに。

冒頭の引用は、そのジャン・コクトーの『OPIUM(オピウム・阿片)』の書き出しである。

埃にまみれていたジャン・コクトーの『OPIUM』、引きだした。汚れてはいるが、とても素敵な本である。美しい。

訳者は、堀口大學。私が持つのは、1972年、求龍堂から出されたもの。<40年前の訳文に、完膚なきまでの加朱改訂をほどこした新訳>、と堀口大學は「訳者あとがき」に書いているが、それからでも、さらに40年近く経つ。

しかし、この書、薄汚れてはいるが、美しい。さすが求龍堂のものだ。

厚紙の表紙には、何も刷られてはいない。そこに、エンボス加工されたカヴァーがかかっている。コクトーの描く小さな絵の写真は、別紙に刷られたものを貼りつけてある。それが、ダンボールのケースに入っている。緑と黒で刷られたものが貼られている。おそらく、特色を使用したもの。洒落た本だ。

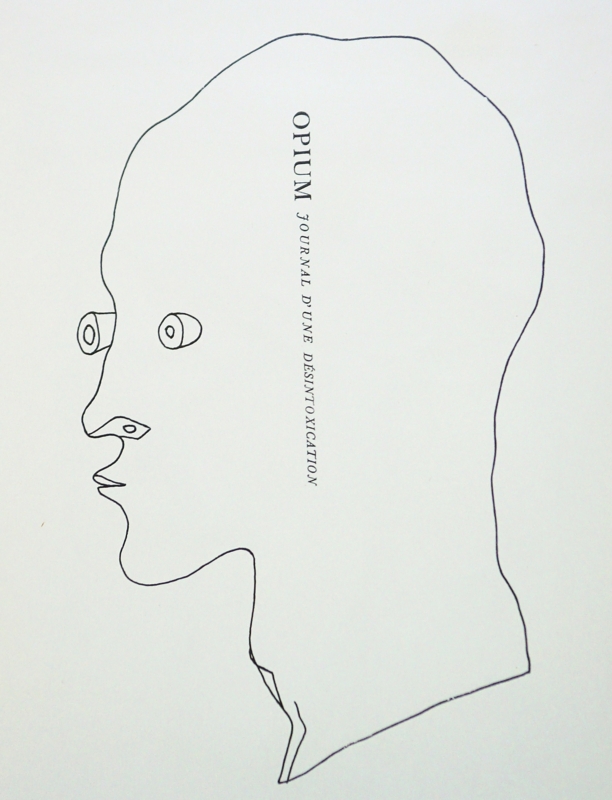

その扉。

ページをめくると、また、これが。

おそらく、原著の扉であろう。

そのページをめくると、こういうものが。

「摂理の部屋のデッサン」、と記されている。

これには、「得も言えぬ(快い)苦痛」、と書かれている。

<12昼夜眠らず過した後で、僕は今この文章を書いている。やがて暴君になろうとしている薬品を駆逐しようとする人間に、医術の無能力が科する責苦を示す仕事はデッサンに譲ることにする>、とコクトーは書く。

この後姿を見ただけで、コクトーだと解かるな。やせ細った身体だけでなく、頭の形だけでも。

堀口大學によれば、コクトーが初めて阿片を試したのは、1924年6月2日。ジャン・コクトー、その前年、1923年12月12日に最愛の友、レエモン・ラディゲを腸チフスで失った。天才ラディゲ、僅か20歳で世を去った。コクトーは、その悶々悲嘆から、阿片に走った。

コクトーがラディゲと知り合ったのは1919年。ラディゲ、16歳の時だ。その後のふたり、共に創作をし、旅をし、愛し合う。

ジャン・コクトー、多くの女性にもてた。女性を愛した。しかし、それと共に、多くの男を愛した。最も知られているのは、美貌の男優、ジャン・マレーであろう。やはり二枚目、ジュラール・フィリップもそうらしいし。

しかし、コクトーの愛した男、その最初は、夭折の天才、レエモン・ラディゲである。その恋人・ラディゲを失ったコクトー、阿片へ逃れるより他に、術はなかった。

このデッサン、何て書いてあるのか解からない。品性の何とか、かとも思うが、シカとは、私には。

ジャン・コクトー、20世紀初頭を彩るさまざまな人と知り合っている。超豪華な顔ぶれと。

アポリネール、プルースト、ピカソ、モディリアニ、ニジンスキー、ストラヴィンスキー、エリック・サティー、パウル・クレー、ルイス・ブニュエル・・・と。因みに、阿片中毒となったジャン・コクトーを物心両面で救っていたのは、ココ・シャネルだったそうだ。

<ピカソ、磔刑の画家。彼の作品は絵画に対する激怒だ。・・・・・音楽における僕の理想は、ピカソのギターの音を聞くにある>、なんてことも書いている。

1923年は、ラディゲが死んだ年だ。

<阿片は、僕らの目に見えないものの目に、幾分僕らが見えるようにするらしい。そして僕らを、幽霊をこわがらせる幽霊の世界における幽霊にするものらしい>、と記す。

1929年、涙している。

「手癖の悪い子供たち」っていうのかな。よく解からない。

<阿片を喫む人間は、自分を鳥瞰的に観察する>、ということも書いているが。

これも、1929年。

”ores te”かな。、”今だ”ってことかな。

これは解かる。「恐るべき子供たち」だ。

ジャン・コクトー、阿片中毒を治すため、サン・クルー療養院へ入院中に、この作品『恐るべき子供たち』を書いた。

「乗組員たちの反抗」かな、これは。間違っているかもしれないが。

終わりの方に、これがある。

「私は、サン・クルー(聖クルー)療養院を脱した」、というキャプションがついた絵が。

しかし、ジャン・コクトー、その後も、完全に阿片と手を切ったワケではなさそうだ。1936年5月、「80日間世界一周」で日本に立ち寄ったコクトーのことを、堀口大學、こう書いている。

<香港で手に入れて来たという、パリあたりでは絶対に得られない最高級品、赤獅子じるしのソル・カーペンドールを、夜更けてホテルのボーイたちが寝しずまった時分、バスルームなぞにかくれてひそかに喫んでいたものだった>、と。

この”赤獅子じるし”、昨日触れた「オピウム博物館」にあった、赤い2頭のライオンが描かれたロゴの製品であろう。

それはともかく、20世紀初頭、いや、4〜50年前までモノを創るには、阿片は付きものだった、と言えなくはない。

いや、何も奨励しているワケじゃありませんよ。若い人たちに。

オット、忘れるところだった。

初めの方、扉の後の絵、墨をつけた筆で描いたもの、言うまでもないことだが、ジャン・コクトーが描いたものではない。

白いページに私が描いたものです。いつ描いたのかは、忘れたが。3〜4カ月前に記したデュシャンの画集の時と同じ、その本の空きスペースにいたずら描きをしたもの。絵描きや詩人の本に、時折りやる私のいたずらだ。

ジャン・コクトーの名誉のためにも、このことは付しておかなければならない。